民生之本,在家固本,国计民生,莫大于居。

住房问题始终牵动着每个人的心。

当前房价走势变化,既是经济规律的体现,也是社会发展的缩影。

做出符合自身实际情况的选择。

"安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜"。

杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中留下了这句名句,它体现了诗人期望天下百姓都能拥有可以安居的地方这一美好愿望。

这份安居的渴望,千百年来始终萦绕在中国人心中。

房子不只是遮风挡雨的物理空间,更承载着家的温暖与归属感。

2025年楼市的变化,让很多人都在问:房子还要不要买?

房价会不会大跌?

房市正在发生变化。从数据方面来看,2024 年全国房价平均涨幅是 3.5%,和 2023 年的 5.2%相比有所降低。如今已经到了 2025 年 3 月,一二线城市房价较为稳定,然而不少三四线城市已经呈现出房价下跌的态势。这种分化现象其实在之前就有迹象了。

为何会出现这种状况?其深层次的原因是我国的房地产市场正处在结构性调整的过程中。

首先是人口结构变化。

年轻人口增长放缓,老龄化加速,导致购房需求逐渐减弱。

尤其是三四线城市人口流出严重,房屋供大于求。

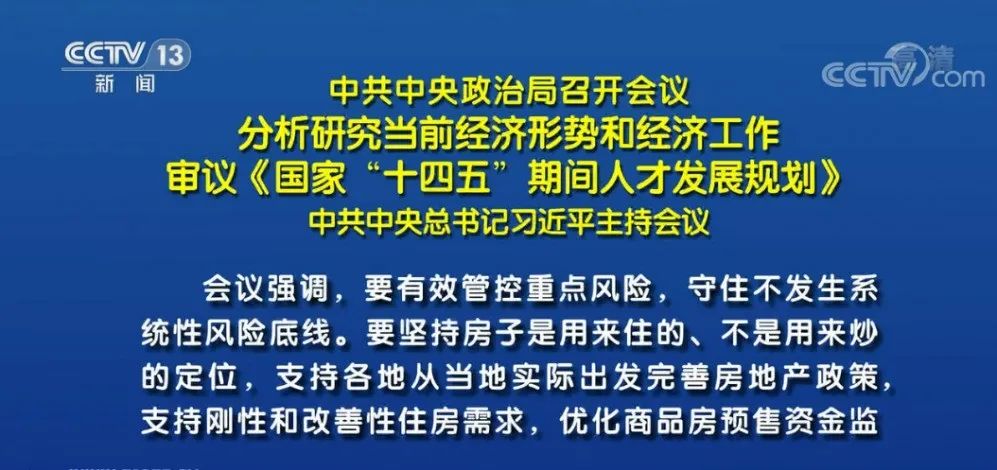

中央经济工作会议明确了楼市的发展方向,即房子是用来住的,而不是用来炒的。如今,这句话的意义更加凸显出来。

房子终究要回归居住属性。

其次是经济增速调整。

过去的二十年里,房地产一直充当着经济增长的重要引擎。然而,随着经济发展步入新常态,经济结构开始进行调整,房地产在 GDP 中所占的比重必然会降低。这种调整是不可避免的,并且是有利于经济健康发展的。

第三是政策引导。

“房住不炒”并非短暂的政策口号,而是长远的战略方向。限购措施会常态化,限贷措施会常态化,限售措施也会常态化,以此防止房价过快上升。国家期望达成“稳地价、稳房价、稳预期”的目标,促使房地产市场能够健康地发展。

对于普通老百姓来说,房价波动带来的影响是实实在在的。

年轻人往往为高房价感到压力山大。

在二线城市,一个家庭的全部收入可能需要更长时间才能购买一套普通住房。

高房价挤压了其他消费空间,也影响了年轻人的婚育决策。

对于已有房的人而言,房价下跌或许会引发资产缩水的焦虑。特别是那些进行投资性购房的人,他们更为担心房价大幅下跌会致使投资出现亏损。

面对这种情况,我们该如何应对?

要明白房子的根本功能在于居住。购房决策应当以自身的居住需求以及经济能力为依据,而不是看重短期的投资回报。倘若你拥有稳定的工作,并且有长期的居住需求,那么现在实际上是一个比较适宜的入市时机。

政策支持刚需,这是一方面;市场相对平稳,这是另一方面。通过这样的情况,可以避免在房价高点入市所带来的风险。

年轻人不必盲目地追求“先买房再说”。正确的做法是量力而行。可以先选择租房来安居,在这个过程中积累经验和资金。等条件成熟之后再去购房。租房这件事并不丢人,实际上很多发达国家的居民终生租房的比例都非常高。关键在于住有所居,而不是一定要拥有产权。

投资者需要认清,房地产已不再是唯一的投资渠道。未来的住房不太可能再像过去那样一直包赚不赔。进行多元化投资,分散风险,才是明智的做法。

政府需持续完善住房保障体系,提升保障性住房的供给量,以使“住有所居”不再仅仅是一句口号。与此同时,要加大对房地产市场的监管力度,坚决打击投机炒房的行为,全力保护刚需购房者的合法权益。

禹所处的时代,民众都想要居住在高丘之上,因为厌恶水患。后来出现了大禹进行治水,他疏通了九条河流,使得百姓能够安定地生活。

这个古老的故事向我们传达了这样的信息:解决居住方面的问题,一直以来都是治理国家、安抚民众的重要事务。当下我们所面临的住房方面的挑战,虽然和古人所面临的有所不同,但是我们要确保人民能够安定地生活、愉快地工作的初心,始终没有改变。

买房需要保持理性。一方面要考虑当下的需求,另一方面也要着眼于长远。房子的本质是用来住的,这一点不会发生改变。不管房价是上涨还是下跌,最适合自己的才是最为理想的。

房市的变化是社会发展所必然产生的结果。中国的经济正从高速增长的态势向高质量发展进行转变,房地产市场也在经受着深刻的调整。在这个过程当中,或许会出现一些痛苦,但从长远的角度来看,这种调整是健康的,也是必要的。

我们每个人都在为实现安居梦而努力。无论是选择购买房屋还是租赁房屋,都应该依据自身的实际状况来做出决定,不能被短期的市场波动所影响。只有安居才能乐业,有居住的地方是基本的民生需求,也是我们共同的目标。

相信在政府引导以及市场调节的作用下,房地产市场最终会步入更为健康且理性的轨道。让我们以平常的心态去看待房价的变化,更多地关注房子本身所具备的居住功能,而不是其投资属性。唯有如此,才能够切实地达成安居乐业的生活目标。

来都来了,点个三连再走吧~~~